孤独と暴力に囚われた男・トラヴィス。スコセッシ監督とロバート・デ・ニーロが描く『タクシードライバー』は、狂気の再生を通して、アメリカの闇を映し出した傑作です。この記事では、その"再生した狂気"の意味を考察します。

映画『タクシードライバー』(1976)日本版ポスターより © 1976 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 出典:コロムビア映画/ヘラルド映画

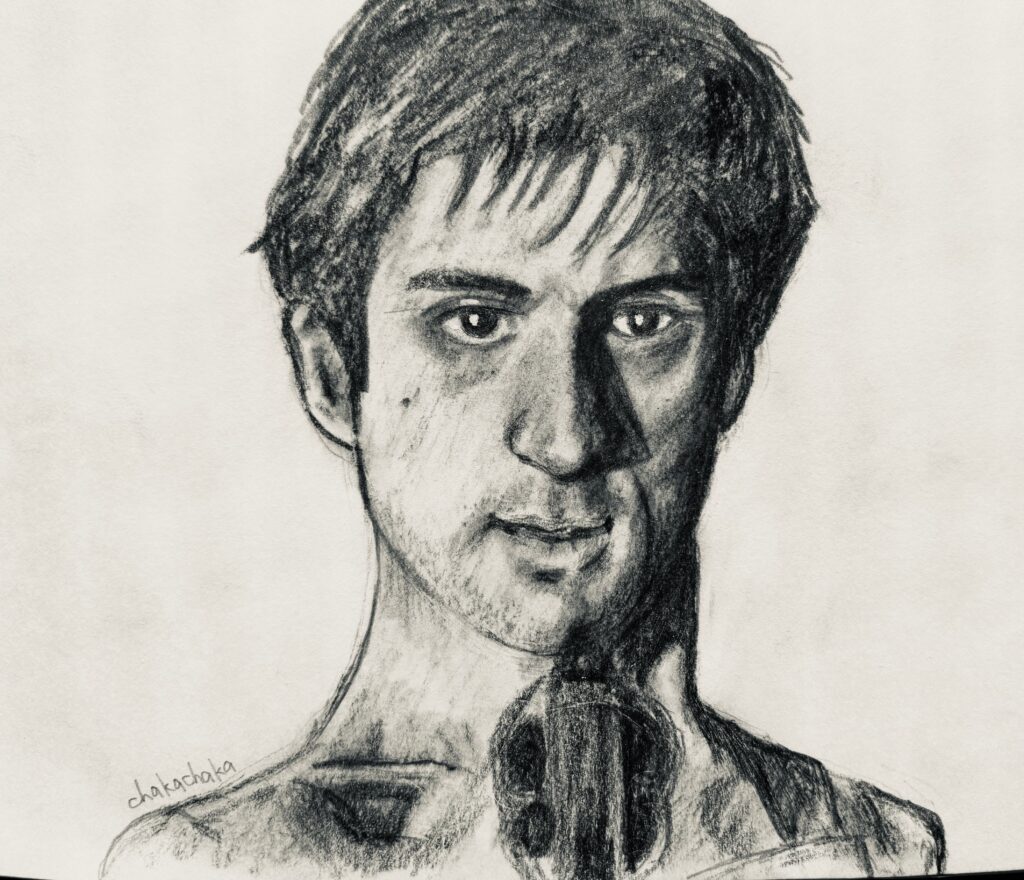

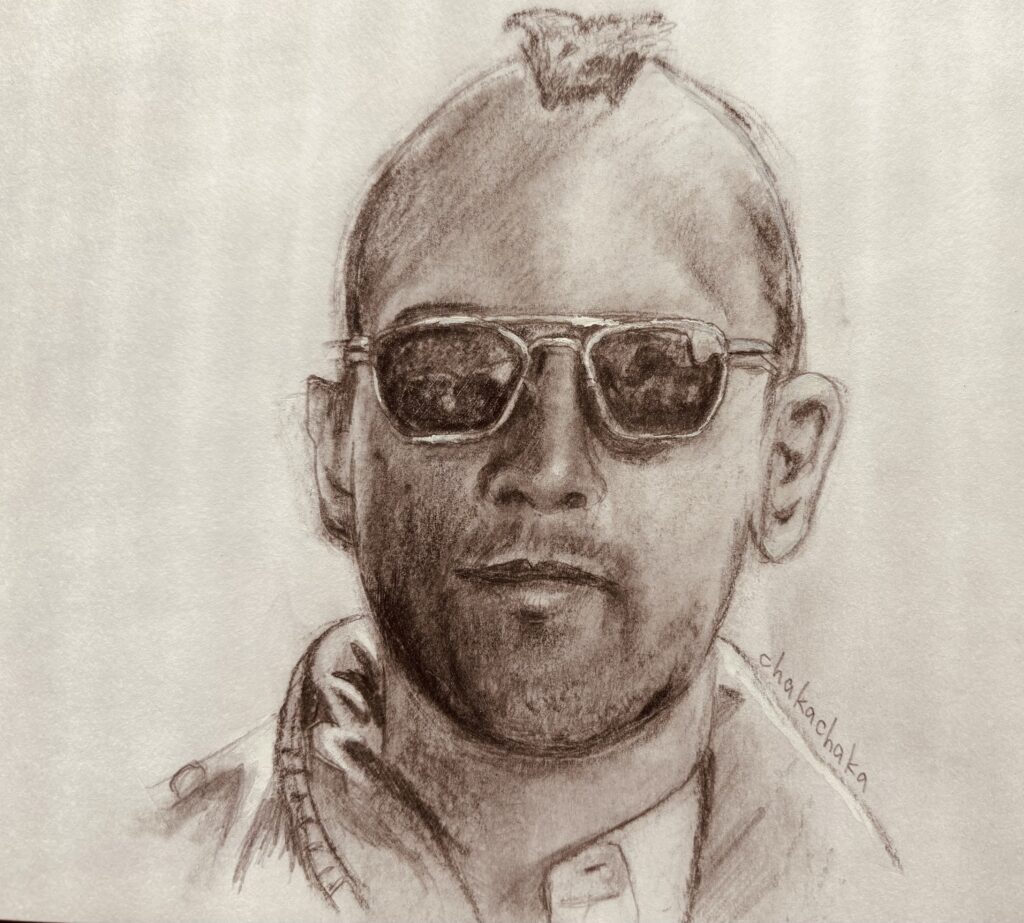

イラスト:映画『タクシードライバー』(1976年)の1シーンを参考に描きました。※イラストはオリジナル制作です。

ドラマ

Taxi Driver

- 監督:マーティン・スコセッシ

- 脚本:ポール・シュレイダー

- 音楽:バーナード・ハーマン

- 出演:ロバート・デ・ニーロ/シビル・シェパード/ハーヴェイ・カイテル/ジョディ・フォスター/

- 1976年/米/114分

『タクシードライバー』『レイジング・ブル』 『キング・オブ・コメディ』

私はこれを勝手に「デ・ニーロ × スコセッシ狂人三部作」と呼んでいるのだが。

どれも主人公が痛々しい人間で、ヤバいラストを迎えるドラマだ。

全ての主人公をロバート・デ・ニーロが演じ、尚且つその主人公たちは社会に適応できない自分勝手な性格という共通点を持つ。

端的に表現するならば、

・ 『タクシードライバー』:孤独と狂気に囚われた男

・ 『レイジング・ブル』:自滅型の暴力と嫉妬に溺れる男

・ 『キング・オブ・コメディ』:妄想と承認欲求に取り憑かれた男

の物語である。

同じくデ・ニーロ × スコセッシの、いわゆる「ギャング三部作」(『ミーン・ストリート』『グッドフェローズ』『カジノ』)のような豪華な群像劇と違い、もっとミニマルで、その分インパクトが直撃する。

特に『タクシードライバー』は、主人公トラヴィスの孤独と狂気が強烈で、かなりの狂人なのにもかかわらず、今もなお映画史に残る極められたキャラクターとして映画ファンの心に刻み込まれているだろう。

本作は、トラヴィスという男の孤独や暴力を真正面から描いた衝撃作であり、ロバート・デ・ニーロの代表作でもある。

孤独の夜に潜む影 「俺の人生に必要なのは、きっかけだ。」

トラヴィス・ビックル(ロバート・デ・ニーロ)は、ベトナム戦争帰還兵という背景を持つ。

まず彼の根底には、戦争での経験による深い心の傷が残っている、という設定が隠されている。

孤独と疎外感に身を置き、いつでも狂気に傾きかねない危うさをまとっている。

戦場での体験は、映画の中で直接語られることはないが、きっといくつもの悪夢のような体験を乗り越えてきたことは、想像できる。

確かに70年代当時のアメリカ社会では、ベトナム帰還兵がPTSDに苦しみ、社会に馴染めず孤立する姿が問題になっていたという背景があった。トラヴィスもその一人という前提が、鑑賞側の共通認識としてはある程度あったはずだ。

現実の社会背景から想像されるトラウマを抱えるトラヴィス。彼が暴力衝動へと突き進むまでには、いくつかの「トリガー」があった。

🔫 🔫 🔫

戦後PTSDの為なのかひどい不眠症で、だったら夜中にタクシードライバーとして稼ごうと、タクシー会社の面接を受ける。

ボサボサ頭に青白いニヤけ顔のトラヴィスは、どう見ても着実に人間関係を築けるようなタイプではなさそうだ。

どのくらい働きたいか聞かれると、「いつでもどこでも」とニヤリ。不気味な奴だ。社会への適応障害をも感じさせる。

しかし面接官がトラヴィスと同じくベトナム帰還兵だった事から、採用決定。

辛うじて居場所を確保できたのだった。

🚕 🚕 🚕

眠らない街ニューヨークを、孤独なタクシー運転手が走り抜ける。

雨に濡れた路面、赤や緑に滲むネオン、車窓を流れる人影。誰の心にも触れられず、ただ黙々と人々を乗せ降ろす。

トラヴィスの視線は、街のあらゆる汚濁や悪徳に釘付けだ。深夜のタクシーを降りる酔客や娼婦、ドラッグの売人・・・。

彼の心の独白は冷たく、自分自身を縛る鎖として自らを孤独へと導く。

その孤独は、やがて「正義」という名の幻を生み出していく。

トラヴィスの視線には、黒人への敵意や偏見がにじみ出ているように見える場面がある。しかしこれは彼自身の人種差別意識というよりも、当時のニューヨークが抱えていた「治安悪化・社会不安=黒人コミュニティ」というステレオタイプの思考の反映と捉える。

孤独と苛立ちを抱える彼は、その鬱屈を他者へと投影し、差別的な視線に変換してしまうのだ。

堕落した街への嫌悪。

「娼婦」「麻薬売人」「ゴロツキ」――そうした存在を一掃しなければならないという強迫観念が、彼を暴力へと駆り立てる。

トラヴィスの暴力は、単なる衝動ではなく、歪んだ正義感と強迫観念によるものだった。

12時間タクシーを転がした後でも眠ることの出来ないトラヴィスは、皮肉にも自分が嫌悪する眠らない街ニューヨークに、程よく溶け込む。

くだらない日常。

ある日はポルノ映画を虚ろな目で眺め、売店のお姉さんに話しかけては軽くあしらわれる。

👩 👩 👩

自分には可能性がある。やろうと思えば何だって出来る。

「俺の人生に必要なものは“きっかけ”だ。地盤の殻だけに閉じこもって一生過ごすのはバカげてる。人並みに生きるべきだ。」

つまり、この腐った街(とトラヴィスは思っている)でこのまま過ごす事を嫌っている。というか恐れている。

何かしらのきっかけさえあれば、人並みどころか俺はヒーローにだってなれる。そう信じている。

ある日トラヴィスは、「掃き溜めに鶴」を見る。

ベッツィーという女性。

次期大統領候補パランタイン上院議員の、選挙事務所で働くベッツィー(シビル・シェパード)は、離れた地に住む両親にも自慢できる「立派な女性」だ。そして誰にも触れることの出来ない気品をまとっている。

トラヴィスの理想そのもの。この穢れた街を、志の高い彼女とだったら浄化できる。

歪んだ使命感 「逃げ場がない孤独、漠然とした毎日、突然それが変わった。」

ある時偶然、パランタイン議員をタクシーに乗せた。トラヴィスの心の恋人、ベッツィーが支持する次期大統領候補だ。

議員にアメリカの問題点を聞かれ「このゴミ捨て場みたいな町を掃除してくれ、大統領なら出来るはずだ」と言うと、

それに対してパランタインは「大改革が必要だ」と答える。

「大改革」。その言葉が強烈な理想主義としてトラヴィスの心に根付き、更に強迫観念にまで育ってゆく。

黒人たちがたむろする街。

街の雑踏や汚濁に晒されながら、孤独感を募らせる。

ある夜は、クソガキどもに缶を投げつけられ、からかわれる。

些細な出来事でも怒りを増幅させていく。(このシーンは映画『ジョーカー』(2019)を思い出す。というよりこちらが元ネタであろう。)

💣 💣 💣

アイリス(ジョディ・フォスター)という12歳半の美少女との出会い。

彼女はスポーツ(ハーベイ・カイテル)という寄生虫のような男に、娼婦として働かされている。

家出少女のアイリスにとって、スポーツは優しく頼れる男のように映るが、それは誰が見てもおかしい。

人との接点を求めてベッツィーに近づくが、その恋はあっけなく頓挫する。

映画館デートにポルノ映画を選んでしまうという、常識を欠いた行動をとったから。

自分がいつも何気なく足を運ぶ唯一の娯楽の場だったし、アベックが観に来るやつだ。

案の定腹を立てて帰ろうとするベッツィーだが、それを必死で引き留めるトラヴィス。

「君がこういうのを嫌いだとは思わなかったんだ。」

ベッツィーに拒絶され苛立つトラヴィスは、事務所に押しかけ「地獄に堕ちろ」と言う。

やっぱり彼女も冷たい人間だった、そんな奴はたくさんいる。

不眠症で、現状から脱したいという強迫観念の持ち主トラヴィスの前に、同時に現れた二人の女(ベッツィーとアイリス)。

でもどちらも思い通りにはならない。

ここで「トラヴィスの女性観」が浮き彫りとなる。

トラヴィスの中では、女性は「理想化された存在」か「裏切る存在」の二択しかない。

ベッツィーを聖女のように見上げ、拒絶された途端に激しく憎む姿は、その歪んだ二分法を象徴している。

この極端さは、戦場という男性だけの閉鎖的な空間で、女性を欠いた生活を送り続けたことで、女性への理想像が肥大化した結果とも考えられる。

ある日タクシーに乗せた一人の男。

スコセッシ監督自身が演じるこの「浮気され夫」は、ただの客でありながら、トラヴィスの心に決定的な火をつける存在となる。

彼は奥さんが他の男と寝ているのを見たと語り、怒りを抑えきれず、「44口径マグナムで粉々にしてやる」と淡々と口にする。常軌を逸した告白なのに、トラヴィスは静かに聞き入るだけだ。怯えるでもなく、止めるでもなく、ただ耳を傾ける。その姿がかえって不気味だ。

普通の人間なら「狂ってる」と心の中で線を引くだろう。だが、トラヴィスにはそれができない。

彼自身が心の奥で同じような衝動を抱えているからだ。

街を汚す連中を掃除したい、腐った世界を変えたいーーその漠然とした怒りが、目の前の男の口から飛び出した「銃」という具体的なイメージによって、現実的な欲望へと変わっていく。

重要なのは、トラヴィスがこの男の動機をなぞったわけではないということだ。

浮気相手を撃ちたいという執着を引き継ぐのではなく、「暴力と言う手段」だけを持ち帰り、自分なりの正義に転化してしまう。ここで芽生えたのは、単なる模倣ではなく、歪んだ使命感だった。

だからこそこの場面は、トラヴィスにとって大きなターニングポイントであると同時に、心象の断片としても重要だ。

彼は「銃を持つ自分」という像をはっきりと思い描き始め、やがて実際に武器を揃えていく。

鑑賞者の目から見れば、それは狂気に取り憑かれた男の危険な一歩に過ぎない。

だが、トラヴィス自身は決してそうは思わない。彼にとってそれは、堕落ではなく「ヒーローの誕生」なのだ。

街を救うために武器を手に取るヒーロー。その歪んだ確信こそが、彼を暴力へと突き動かしていく。

理想の女性ベッツィーに手痛く振られ、しかも彼女は街に大改革を起こす事も可能な次期大統領候補に夢中。

儚げな12歳の少女アイリスは、街中の男を骨抜きにできるほどのテクニックを誇る娼婦で、薬中みたいな男に貢いでる。

どう見ても紳士のような男は、黒人男に妻を寝取られ、マグナムで妻を粉々にする事を目論んでいる。

怒りが沸き上がる。そして寂しさが付きまとう。

逃げ場がない孤独、漠然とした毎日、突然それが変わった。

英雄願望 「あらゆる悪徳と不正に立ち向かう男がいる。俺だ。」

トラヴィスは、国のための大きな仕事を成しえようという妄想に駆られるようになった。

武器商人から44口径マグナムや、自動小銃コルト25口径など、全部で4丁の銃と、メキシコの手製ホルスターを購入し、自宅で銃裁きの練習や筋トレを始めた。

街を覆う汚れを払えるのは俺だけだ・・・。そう思い込む彼の目に映るのは、次期大統領候補パランタインの存在。

演説会場で彼をじっと見つめ、スタッフに怪しまれながらも、暗殺のチャンスを探る姿には、既に危うい狂気が宿っている。

暗殺という破滅的な手段でさえ、トラヴィスには「正義の行為」として正当化されていく。

「あらゆる悪徳と不正に立ち向かう男がいる。俺だ。」

銃を磨き、スライド装置で袖口から仕込み銃を繰り出す訓練を繰り返す。

鏡の前で「You talkin' to me?」と拳銃を突き付ける姿は、孤独と使命感が入り混じった異様な儀式にも見える。

やがてトラヴィスのヒーロー妄想と歪んだ正義感が爆発する。

まずは、なじみのスーパーマーケットで、若い黒人の強盗を撃つ。

この行動は、鑑賞者に「彼は正義か、それとも狂気か」という問いを最初に突きつける、象徴的な瞬間でもある。

そしてこの場面には、トラヴィスの矛盾が表れている。

撃つ瞬間には一切の躊躇が無く、自らを「街を浄化する者」として振る舞うが、直後に「俺は銃の許可を持っていないんだ」と慌てる。この姿が、ヒーロー像の薄っぺらさを露呈する。

彼は根っからのヒーローではなく、ヒーローを演じることでしか自分を保てない存在なのだ。

「お前はいったい何をしたいのか?」ーー 映画全体を通してこの問いが鑑賞者に付きまとってならない。

トラヴィスは、単なる異常者として描かれているわけではない。

スポーツに飼いならされているような状態の、12歳の娼婦アイリスには「子どもは家にいるべきだ」と説得する。

その姿には道徳心が見えるし、また離れて暮らす両親には、結婚記念日のカードを贈る優しさもある。

しかし同時に、暴力でしか自己を表現できない危うさも抱えている。

この「優しさと狂気の同居」が、彼を掴みどころのない存在にし、鑑賞者を最後まで不安にさせ続けるのだ。

混沌の循環と時代の反映 「新聞は大袈裟だ」

銃の練習は相変わらず入念だ。その傍らアイリスへ手紙を綴る。

「この手紙を読むころ、俺は死んでいるだろう。」

遺言のような言葉で始め、自分に酔っている。

「今、俺の人生は一つの方向へ向かっている。」

その言葉どおり、彼の中ではもう、何をするかが決まっていた。

それは社会を変えることでも、誰かに認められることでもない。

『 自分の存在を証明するための行動 』だった。

パランタイン暗殺という暴力的な浄化計画は、失敗に終わるが、その衝動の矛先は今度は「街の底辺で生きる少女アイリスを救う」という形に変わる。

しかしそれは、他者への優しさから生まれた救済ではない。

自らをヒーローに見立てたいという、歪んだ使命感の延長線上にあった。

連れ込み宿での惨劇は、彼が抱えた鬱屈、怒り、孤独、そして救済願望が一気に噴き出した瞬間だ。

血にまみれた部屋の中で、彼はようやく「やり遂げた」という安堵の表情を浮かべる。

だが、それは同時に、彼の狂気が社会に受け入れられてしまう瞬間でもあった。

「次期大統領候補候補襲撃計画」からの「少女救済のためのギャング襲撃事件」という畳みかけるようなラストはセリフもほとんど無く坦々と進められる。

ここでのデ・ニーロは、まるでコッポラ監督『ゴッドファーザーPARTⅡ』で自らが演じた若きヴィトー・コルレオーネのように、街の鼻つまみ者や親の仇を、鮮やかに粛清したかのような聖なる暴力にも見えた。

案の定新聞は彼を「少女を救った英雄」として報じ、アイリスの両親からの手紙は、彼を救世主かのように扱って感謝する。

トラヴィスは願望どおり、ヒーローになったのだ。

だが本当にそうなのだろうか?

カメラが映し出し、鑑賞者が目にしたものは、英雄譚ではなく、凄惨な現実だ。

日常の小さな苛立ちや屈辱が積み重なった末に、形を成したトラヴィスの狂気。そして彼のトラウマや孤独が、解消されたわけではない。

最終的にアイリスの救出劇という、暴力的な爆発へと繋がっていった。だがその行為が「英雄的」と誤解されてしまった事で、彼自身の危うさはむしろ隠蔽されたまま、再びタクシードライバーとして街に戻っていく。

夜の街を映すフロントガラスに、彼の瞳が一瞬光る。

その視線は街の混沌を映し込み、その混沌をもはや自分の一部として抱え込む。

嫌悪してきたものに、自分自身が染まっていく。

そして彼の中の狂気はまだ眠っていない。

この結末は「救済」ではなく、「再生した狂気」だった。

トラヴィスは社会に復帰したのではなく、社会に溶け込んでしまった「危うい存在」として生き続ける。

いつかまた繰り返されるかもしれないという、不安を刻みつけるラストなのだ。

『タクシードライバー』が製作された1970年代半ばのアメリカは、ベトナム戦争やウォーターゲート事件を経て、社会不安が渦巻き、都市は犯罪と暴力で荒廃していた。そんな時代にニューヨークを舞台にしたこの作品は、ただのサイコスリラーではなく、アメリカが抱えた病理そのものを映し出す鏡でもあった。

スコセッシ監督は、社会から取り残されたひとりの男を描きながら、同時に「都市の狂気そのもの」を刻み込んだ。だからこそトラヴィスの物語は今なお鮮烈で、半世紀を経ても鑑賞者に問いかけ続ける。

『タクシードライバー』は、時代を超えて混沌を語り継ぐ、不朽の傑作だった。

※当ブログに掲載している映画関連の画像(ポスター・スチール写真等)は、各作品の紹介および批評を目的とし、著作権法第32条に基づく「引用」の範囲で使用しております。著作権および肖像権は製作会社・配給会社に帰属しています。画像の使用に問題がある場合は、速やかに対応いたしますので、ご連絡ください。