社会という「檻」の中で、正気と狂気はどこで交差するのか。

『カッコーの巣の上で』は、精神病院という閉ざされた空間を舞台に、個人の尊厳と制度の暴力を鮮烈に描き出す。

今回は、その寓話性と人間の本質に迫る。

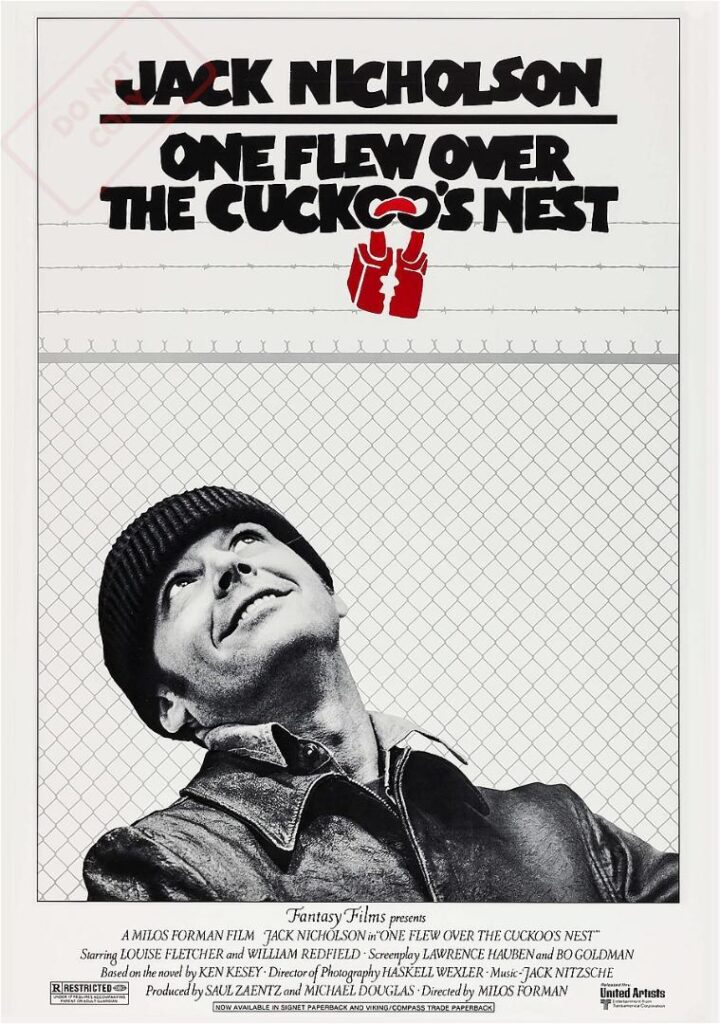

出典:映画『カッコーの巣の上で』(1975年)ポスター画像/©United Artists

イラスト:映画『カッコーの巣の上で』(1975年)の1シーンを参考に描きました。

※イラストはオリジナル制作です。

ドラマ

One Flew Over The Cuckoo's Nest

- 監督:ミロス・フォアマン

- 原作:ケン・キージー

- 脚本:ボー・ゴールドマン

- 出演:ジャック・ニコルソン/ルイーズ・フレッチャー/ウィル・サンプソン/クリストファー・ロイド/ダニー・デビート

- 1975年/米/133分

*********************************************************

《アカデミー賞主要5部門を独占、人間の尊厳をうたった不朽の名作》 ~U‐NEXT より

主要5部門(ビッグファイブ)とは、作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞、脚色賞を指す。

この記録を持つのは、『或る夜の出来事(1934)』と本作『カッコーの巣の上で(1975)』『羊たちの沈黙(1991)』の三作品のみである。

この作品の舞台となる精神病院を、よく ” 社会の縮図 " と言い表すことがある。

病院内では厳しい看護婦長がルールによって患者を管理する。患者たちはその体制に何も疑問を持たずに、日々のルーチンをこなしている。自我が失われた安全な人間たちだ。管理体制に飼いならされ、管理されることを自ら選び、日々怠惰な生活を送る人々。彼らを管理する側は、規則という武器をかざして上に立ち、勝手に権力者の顔をしてその場を牛耳る。人々が問題を起こせば、 ” 電気けいれん療法 ”と称して、懲罰的に黙らせる。

この病院での出来事が本当に「社会の縮図」だとしたら、こんな社会は嫌だ。刺激はない、競争もない、学びもない、働かない、平等だが自由がない、そして何より体制に飼いならされた状況に不満を抱かない人間たちがマジョリティであるという事が恐ろしい。

そこに、マクマーフィーという男がやって来る。彼は暴行罪や淫行(同意の上らしい)などで度々刑務所のお世話になるような、少々問題のある男だ。今回、更生施設から送り込まれた。

作品中、マクマーフィーが他の患者たちに与えた影響は大きかった。長年向精神薬を処方され、グループセラピーを受け、入念に練られたデイリールーチンをしっかりとこなしてきた人々が、ほんの数週間のマクマーフィーとの関りで、少しずつ自我を取り戻していったように思う。その様子を面白く思わないのがここの支配者であるラチェッド婦長だ。

この物語は、支配者ラチェッドと、自由の象徴(というか至って普通の大人の男)マクマーフィー、この二人の戦いを描き、精神外科の分野で繰り広げられていた人権侵害ともとれる治療を世にアピールする結果となった。

「みんなあの女の言いなりだな。まるで猿山のボスだ。」

ランドル・パトリック・マクマーフィー(ジャック・ニコルソン)、33歳。

この男がオレゴン州の精神病院に入所したことから始まる。掛けられた手錠を解かれ、自由の身となったことを喜ぶマクマーフィ。

彼は少々素行は悪いものの、典型的なアメリカ人男性像として描かれている。野球が好きで、バスケが好きで、女が好きで、ギャンブルが好き。そしてコミュニケーション能力も高く、自由で、何でも楽しんじゃう。逆に縛られるのが嫌いで、退屈が嫌い。

しかし5回の犯罪歴がある。主に暴行罪。刑務所から送られた更生農場では喧嘩騒ぎばかり起こし、農場での労働を嫌い、よく暴れていたらしい。かなりの問題児だ。問題行動が多く、精神鑑定を受けるために当州立精神病院に送られたのだが、釈放までの数週間、更生農場で重労働をさせられるより、精神異常者として病院のベッドでのんびりしていたほうがずっと楽だ、というのが彼の本心。彼がとったこの行為を「詐病」という。

例えば学校を休みたくて「熱が出た」などとその場しのぎの嘘をつくことを「仮病」というが、利益や有利な立場を得るために病気を装うことを「詐病」という。詐病の方が詐欺的で悪意を感じるし、場合によっては虚言壁や障害を疑う場合もあるようだ。そういう意味では精神鑑定も不思議ではないのかもしれない。

入院早々、マクマーフィーは静かな湖に投げ込まれた大きな石のごとく、それまで規律正しく無気力に生活する患者たちに大きな波紋を広げることとなる。その様子を見て、ここでの法律のようなラチェッド婦長は、この波紋をおさめる事が自分の職務であると、いつものように敏腕な管理能力を振るうのである。

病院生活のルーチンには、ラチェッド婦長(ルイーズ・フレッチャー)が嬉々として指導する変な体操やディスカッション(と称した発言の強要)、モノポリーやカードゲームなどのコミュニケーションなどがある。いずれにしても退屈そうな生活の毎日で、それを発端に勃発する患者同士の諍い、混乱は絶えない。

レクリエーションタイム、マクマーフィーは患者たちをバスケに誘い、強引に指導する。ネイティブアメリカンのチーフ(ウィル・サンプソン)は耳が聞こえないから、普段は誰からも相手にされない。

「手を上げて、飛び上がって、ぶち込め!前進だ、飛ぶんだ!逃げるな、速攻だ、行け!シュートだ!!」

ものすごく前向きなワードを叫び、体を動かす。

変な体操や不毛なディスカッションより、よっぽど精神に良いような気がするが、この光景を冷徹な眼差しで眺めるラチェッド婦長がいた。自分の病院の秩序を乱すマクマーフィー、それを異物の侵入のように思うのは、彼女の野生の勘のようなものだったのかもしれない。

次のメデュケーションタイムまでの時間、マクマーフィーは数人を相手に賭けトランプに興じる。ルールが分からない者や順番を守れない者ばかりの賭場は、すぐにカオス状態に陥るが、マクマーフィーが皆に遊び方を教える。その姿はまるで弟に遊びを教える長兄のようだ。

メデュケーションタイムでは、出された薬を素直に飲んだ振りをして、後で吐き出す。

「おー怖い怖い、みんなあの女の言いなりだな、まるで猿山のボスだ。」マクマーフィは皆の前でおどけてみせる。

院内では、飲食も会話もBGMのボリュームまでも、ラチェッド婦長に管理される。

この作品での一番の不幸、それはマクマーフィーが「管理するもの」と「管理されるもの」との切り離せない関係を理解していないこと。管理される事を自ら選び、他者に依存する人間が存在するのだということを、彼は知らない。

そしてもう一つの不幸は、ラチェッドは自分の管理能力に自信を持ち、患者たちには常に「平等」を与えているつもりでいる事。その行動が人間の尊厳そのものを奪ってしまっているという事を、彼女は気づいていない。

病院の患者たちは、真面目で、管理される事を求め、遊びたくない訳ではないが、遊び方を知らない。

マクマーフィーは世の中の楽しいことを患者たちに教えてやろうとした。海釣りにも連れて行った。しかしこれらの行動をとるマクマーフィーは、病院における「カッコー」でしかなかった。托卵という習性を持つカッコーはカッコーの巣では生まれない。他の鳥の巣で生まれ育つかなり迷惑な異物的存在なのだ。

マクマーフィーは病院や患者たちにとって、金八先生で言う所の「腐ったミカン」なのだろうか。迷惑な異物なのだろうか。

閉鎖された空間の中では希望の象徴にもなり得るのではないのか。

彼の存在が他の患者たちにとって良い刺激になり、生きる意味や楽しみを感じられるようになる、または感じてもいいんだと思えるきっかけになる、そういう瞬間は確かにあったと思う。皆が自然と笑顔を見せる場面もたくさんあった。だから私は、患者たちが奇跡的に健常な精神を取り戻すことをのん気に期待してしまった。しかし精神を患う人々を治療するというのは、そう単純なことではないのかもしれない。それをラチェッド婦長は痛いほど分かっているのかもしれない。

電気痙攣療法・ロボトミー手術

ここで描かれた「電気痙攣療法(ECT)」や「ロボトミー手術」は、かつて実際に治療として行われていた歴史がある。この作品がそれをどう描いたか、そしてその描かれ方を医療界がどう受け止めたのだろうか。

1950~60年代の精神医療の現場は、患者の攻撃性を抑えたり社会復帰を促すために思考を静める治療(ECTやロボトミー)が行われた。それらは患者が苦しまずに生きるための、最新医学に基づいた正しい処置と考えられていた。

まず大前提として、ここでのロボトミーやECTの描写は誇張されていると、多くの医療関係者が指摘しているとの事。

ECTは現在でもうつ病などに効果的な治療として使われている。

本作でマクマーフィーが電気ショックを受けた描写はショッキングだった。マウスピースを噛ませ、大勢で押さえつけて、一瞬の通電でその後しばらく顔を真っ赤にして悶える。しかもマクマーフィーは精神病かどうかも定かでない、おそらく詐病だ。

このような病院側の一方的な処置を見せられたら、どうしてもマクマーフィーに感情移入し、病院を悪の組織と考えるだろう。

ただし、このような処置方法は1950年代の古いやり方で、映画公開当時の1970年代では麻酔と筋弛緩剤を用いた安全な方法が主流になっていたそうだ。

ロボトミー手術に関しては、1970年代では既に廃れかけていた治療法で、実際アメリカでは1960代以降はほとんど行われておらず、映画の中ではかなり時代遅れの処置があえて描かれている。

作品中では、仲間のために怒りを爆発させ思わずラチェッドの首を絞めてしまったマクマーフィーに対して、ロボトミー手術が行われた。

おそらく詐病だろうと思われるマクマーフィーに対し、病院は脳の神経を切断するという、むごい手術を施してしまう。演じたジャックニコルソンの特徴的なM字ハゲの所に、ちょうど分かりやすく数針ずつの手術痕が見える。

ついに医療が人間の心の自由ばかりでなく、身体の自由を完全に奪ってしまったのである。こんなことがあってよいのだろうか?

では、精神科や神経外科の専門家たちはこの映画をどう見たのか。

確かに「精神医療に対する偏見を助長する、実際の医療現場とかけ離れている」という怒りの声はあったという。

特にECTに関しては、効果がある治療なのに悪魔の儀式のように描かれてしまった、という批判は今でも根強いそうだ。

一方で、医療が患者の人権を無視してきた歴史が確かにあったという事実を認め、蓋をするのではなく立ち止まり考え、超えてはならない医学の一線を胸に深く刻む機会にもなっているのではないかと想像する。

医療の名のもとに行われた抑圧や暴力性を大きなインパクトで可視化した点は、鑑賞者にはショッキングに映り、医療関係者は不快もしくは教育的と捉えたのだと思う。

本作の原作者ケン・キージー、監督ミロシュ・フォアマンは、実際の医療現場というよりも、権威や体制に対して反抗するマクマーフィーの姿を通して、「自由とは何か」を問うた。

ここで描かれたラチェッド婦長は権力の象徴として、マクマーフィーから見たら完全に「悪」なのだが、彼女は病院というシステムの一部であり、自分の仕事を全うしているに過ぎない。

だからこそ、マクマーフィーのような存在は、病院内に自由をもたらすと同時に、混乱や危険も生んでしまった。

どちらかを「善」「悪」とは割り切れない。

体制と自由のぶつかり合い。そこで敗北する者もいれば、自由を勝ち取り自らを解放させる者もいた。

当時のアメリカが抱えていた問題、公民権運動やベトナム戦争を通して、国民は権力への不信感を募らせるようになった時代。

ラチェッドという適役を立て、「体制」そのものの姿を投影させたのではないかと思う。

「権力を持った女性」ラチェッド

1970年代にはウーマンリブ(女性解放運動)という背景もあった。

ウーマンリブとは、「女性が発言権を持てない」「管理職には就けない」という社会を問題視して起こったムーヴメントである。そんな時代において、ラチェッドは真逆の存在なのだ。権力を持ち、他の男性スタッフより発言権を持ち、病院内の秩序を保つ役割を担っている。

希望どおりに女性が解放された結果が、「ラチェッド」なのだとすれば、恐ろしいイメージしかない。

この存在は、反フェミニズムが作ったキャラクターとも取れるが、女性が自由になることの難しさを体現していた存在とも解釈できる。

彼女は自由な女性なのか?自ら権力を勝ち取った勝者なのか?

それとも、実は「体制」に組み込まれたシステムに過ぎないのかもしれない。

マクマーフィーが「自由」を象徴するなら、ラチェッドは「規律」で自らを縛った囚人だったのかもしれない。

マクマーフィーとラチェッドの戦いは、当時の世相を反映させた「反体制」VS.「フェミニズム」だったのだ。

ネイティブアメリカン、チーフの物語

ある精神病院での悲劇を通して、時代を反映させた「反体制」と「フェミニズム」という主張の代理戦争のような役割を演じたマクマーフィーとラチェッド婦長。そこに、人間の尊厳を守り切れなかった精神医療の反省をも込めた本作が、一番最後に訴えかけたのが、チーフの物語だった。

ここで描かれた精神病院には、自由入院と強制入院の2パターンの患者がいた。ほとんどの患者が自由入院、つまり自分から希望してこの病院で治療を受けながら暮らしている。帰宅も自由だ。

チーフ・ブロムデンは、少数派の強制入院組だった。皆からは「彼はろうあのインディアンだ」と言われ、あまり相手にされていない。いてもいなくても同じような存在だった。

マクマーフィーがそんなチーフと出会った時、「山みたいにでかいヤツだな」と言って早速気に入ったらしく、聞こえないチーフに対して一方的にしゃべったり、バスケを無理やり教えたりしていた。

そしてチーフもマクマーフィーの事を静かに慕っていったのだった。

ある時、突然チーフがマクマーフィーだけに、しゃべりかける。

「お前、しゃべれるのかよ!?」マクマーフィーは、まるで古くからの友人の病気が奇跡的に治ったかのように大喜びした。

チーフは今まで聴覚障害の振りをしていたのだった。

なぜそんなことをしていたのか、マクマーフィーがその理由を問う事は無かったが、チーフは自分の口から、父親の話を打ち明ける。

「親父はデカくて何でもやれた。みんなから一目置かれた。だが最後の頃は酒におぼれた。酒を口にするたびに飲むよりも飲まれてどんどん小さくなって、衰弱しきったところを始末されたんだ。ごく自然に。」

チーフはネイティブ・アメリカンだ。

彼と父親に、いったい何があったのか。

それを考えるためには、当時のネイティブ・アメリカンの扱いを知らなければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

① 同化政策

アメリカ政府は、19世紀末から20世紀にかけて、ネイティブ・アメリカンに白人社会への同化を強化した。

子どもたちは寄宿学校に送り込まれ、母語や文化を禁止される。

髪を切らされ、キリスト教に改宗させられ、「アメリカ人」になるよう訓練された。

それらは「文化的ジェノサイド」とも言われている。

② 土地の収奪

先住民の共有土地が個人所有に分割され(ドーズ法)、最終的に白人に奪われていった。

挙句の果てには、部族の保護を打ち切り、解体しようとした。

③ 貧困・差別

経済的にも非常に困窮し、保留地にすむ人々は教育、医療、仕事の機会も失われていった。

都市部に出た人々も、差別や孤立に苦しんでいた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・チーフの父親も白人の土地開発者たちによって土地を奪われ、威厳を失い、アルコールに溺れて、いつしか命まで奪われてしまった。

チーフは、父親の事を「デカい人」だったと表現するのに対し、自分の事を「小さい」と言う。

実際のチーフは、山のようにデカい。

子どもの頃は寄宿学校に入れられ、アイデンティティを奪われ、白人たちに虐げられた。

そして尊敬する父親の末路を目の当たりにし、精神的なダメージを受け、今では臆病な大人になってしまったのだろう。

しかし、チーフが声を失った振りをし、存在を消したのは、単に精神的ショックの表れだけではない。

チーフとは、白人の社会の中で尊厳を奪われたネイティブ・アメリカン全体の、「沈黙の抗議」の象徴なのだ。

言語、土地、名前、習慣、誇り、家族、信仰・・・。それら全てを奪われた。存在を否定された。発言を奪われた。

そうやって生きる事を白人に強要された。父親は生きる事まで奪われた。

抗議、抵抗。そして諦め。

チーフはマクマーフィーの事も「デカい」と言う。

明るく、自由で、患者たちの中心でいつもデカい口をたたいていたマクマーフィーに、威厳があった頃の父親の姿を重ねた。

「小さい」自分はマクマーフィーのお陰でデカい男になれた。昔の父親のように。

今なら何でもやれる。どこにでも行ける。

しかし、マクマーフィーは今や、病院が施したロボトミー手術によって、廃人と化してしまった。

「こんな姿のまま、置いて行くわけにはいかない。」

そう言ってマクマーフィーを抱きしめた後、朦朧とした彼の顔に力いっぱい枕を押し付けた。

小さくて何もできないという思い込みからの脱却。今まで誰の目にも止まらなかったチーフはここで再生する。

マクマーフィーがかつて「これを持ち上げて窓をぶち破って、脱走してやる!」と言って本気で持ち上げようとしていたと水道台。その時は持ち上がらなかった。

「At least I tried」少なくとも、やってみた。結果じゃない。やってみることに意味があるんだ。

他の患者たちは、やる前から無理だと信じている。体制に慣れきって、諦めている事の証。

この時のことが、後にチーフの心を揺さぶる火種になっていたのかもしれない。

それに応えるように、チーフはやった。マクマーフィーが「やってみた」事で起きた奇跡の続き。

チーフは最後に窓を破った。それはマクマーフィーのかつての挑戦が確かに意味を持った瞬間だった。

体制によって虐げられ、全てを失ったゆえに貫き通した沈黙。それらを解放し、自由になる。

チーフがカナダの地で本当の自分を取り戻す姿が目に浮かぶ。

マクマーフィーの魂も、一緒に行ったに違いない。

※当ブログに掲載している映画関連の画像(ポスター・スチール写真等)は、各作品の紹介および批評を目的とし、著作権法第32条に基づく「引用」の範囲で使用しております。著作権および肖像権は製作会社・配給会社に帰属しています。画像の使用に問題がある場合は、速やかに対応いたしますので、ご連絡ください。