クリント・イーストウッドの映画を長年観てきた人ほど、ラストは胸に迫る。

それは、あまりにも有名な「撃つ男」が、生涯の最後に「撃たない」という選択をした物語だったから。

悲しい。けれど清々しい。

それでもやっぱり、忘れがたいほどに、悲しい。

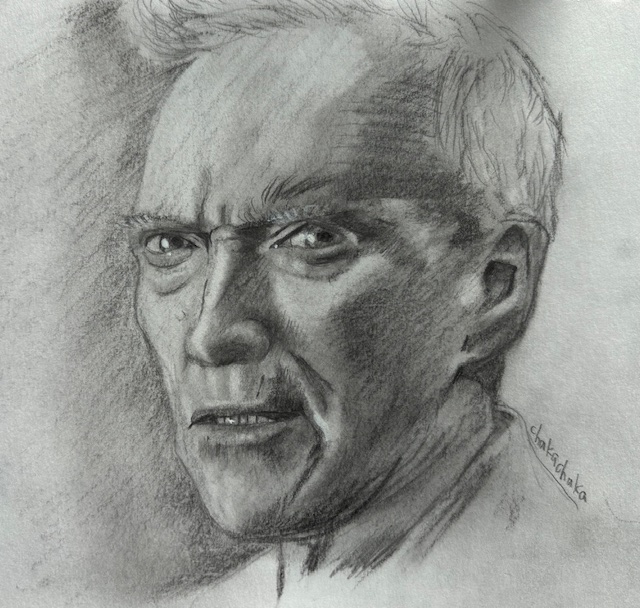

画像出典:映画『グラン・トリノ』(2008)日本版DVDジャケット

© 2008 Warner Bros. Entertainment Inc.

イラスト:映画『グラン・トリノ』(2008年)の1シーンを参考に描きました。※イラストはオリジナル制作です。

ドラマ

Gran Torino

- 監督:クリント・イーストウッド

- 脚本:ニック・シェンク

- 音楽:カイル・イーストウッド

- 出演:クリント・イーストウッド

- 2008年/米/117分

「生」より「死」に詳しい、そうかもしれない。

最初からどこか「死」の匂いをまとって始まる『グラン・トリノ』。

物語の幕開けは、主人公ウォルト・コワルスキーの妻の葬儀。

協会の厳かな空気の中で、ウォルトは終始仏頂面を崩さない。

神父の説教にも耳を貸さず、息子たちや孫とも心を通わせる様子はない。

今や家族と呼べるのは、

息子たちが巣立った後、妻との間で娘のように可愛がった、

ラブラドールレトリーバーの「デイジー♀」だけ。

彼女ももはや老婆犬。妻亡き後は、ウォルトにとって妻の化身みたいな存在なのかもしれない。

冒頭から、この老人が(デイジー以外の)家族と断絶していることが、分かりやすく示される。

だが同時に、彼が社会全体から孤立しているわけではないことも、この後のいくつかのエピソードから伝わって来る。

ただの孤独な老人ではない。

こだわりが少々強く、ぶっとい芯を内側に抱えた、面倒くさい頑固ジジイなのだ。

ウォルトは退役軍人で、フォードの工場で働いていた、いわば「古き良きアメリカ」を体現する存在だ。

だが、彼の住む住宅街は既に変わっている。

かつては自動車工場で働く白人労働者たちが暮らしていた街だが、産業の衰退とともに人々は去っていった。

その空白を埋めるように移り住んできたのが、アジア系移民たちだった。

隣に住み始めたモン族の一家。彼らはベトナム戦争でアメリカ側につき、その結果、共産主義体制のもとで祖国に居場所を失った人々だった。

ウォルトが「敵」として憎み続けてきた歴史と、

彼らモン族たちが背負ってきた現実は、皮肉な形で同じ街に重なっていた。

ウォルト自身は何も変わらず、変わったのはこの街だ。

変わらないままの彼の価値観は、時代から取り残されていってる。

ウォルトの口から吐き出される言葉は乱暴で、差別的に聞こえる。

だがそれは、無知や憎悪からくるものというより、長年「人種のるつぼ」の中で生きてきた男なりの、

距離の取り方のようにも映る。

工場で、戦場で、酒場で、あらゆる人種と肩を並べて生きてきたからこそ、

逆説的に「人種など大した問題ではない、結局人間は同じだ」と知っている男の、歪んだリップサービスだ。

大人の男の嗜みのような、毒を含んだ冗談であり、

同時に、時代と折り合えなくなった世代の不器用な自己表現でもあった。

もちろん、今の感覚で容認されるものではないが、単純な差別主義者では片づけられない複雑さがある。

それでも、この前半のウォルトは、どこか笑えてしまう。

頑固で、怒りっぽくて、融通が利かない・・・。

いわば「分かりやすい嫌な老人」だ。

息子夫婦が老人ホームの話を持ち出した時、ウォルトの顔に怒りがゴゴゴゴゴーっと湧き上がり、

次の瞬間に息子らは家から追い出される。

このシーンはほとんどコントのようなテンポで描かれ、鑑賞者は思わず笑ってしまう。

クリント・イーストウッドは、この「頑固ジジイ」を、意図的にデフォルメして演じているようだった。

怒鳴り散らす姿は滑稽で、孤独で偏屈な男なのに、なぜか完全には嫌いになれない。

むしろ、「こういう人、いるよな」と思わせるリアリティがある。

この前半の空気は、鑑賞者に一種の安心感を与える。

これは偏屈な老人が周囲と少しずつ心を通わせていく物語なのだろう、と。

頑固さはあっても、最後は丸く収まるに違いない・・・ そんな予感を、あえて抱かせる。

ウォルトが大切にしているのは、亡き妻との思い出と、ガレージに眠る愛車、フォード・グラントリノだ。

手入れの行き届いたその車は、彼自身の誇りであり、過去の象徴でもある。

息子たちとは嚙み合わず、孫は軽薄で無関心。

彼らが関心を寄せているのは、祖父その人ではなく、いつか残されるアンティークの家具や、

ガレージに眠るグラン・トリノの行方だった。

孫に至っては、ウォルトに対し「ウザっ」と言う。

いや待て、その男はクリント・イーストウッドだぞ。

荒野を駆け、銃をぶっ放し、沈黙だけで場を支配してきた、圧倒的にカッコいい伝説の男に向かって、

「ウザっ」と言える時代が来てしまったのかと、別の感情がざわついてしまった。

「けしからん」と感じてしまう気持ちは、抑えがたい。

家族という最も身近な共同体の中で、ウォルトはすでに「死後の遺産」を前提に扱われる存在になっていた。

そんな中で起こるのが、隣家の少年タオによるグラントリノ盗難未遂事件だ。

近所に住む不良グループにそそのかされ、気弱な少年が選んでしまった過ち。

ここでもウォルトは怒りを爆発させるが、その反応すらどこか様式美めいている。

銃を手に睨みを利かせる姿は、かつての「ガンマン・イーストウッド」を思い起こさせ、

鑑賞者は無意識のうちに彼を頼もしい存在として見てしまう。

この時点ではまだ、物語は軽やかなムードだ。

頑固ジジイの暴言も、銃を携えた威圧も、どこか映画的で、笑ってしまう雰囲気に包まれている。

だがその「安心感」こそが、この映画の巧妙な罠なのだと、後になって気づかされることになる。

どうにもならない身内より、ここの連中の方が身内に思える、情けない・・・。

ウォルトとタオの関係は、和解や理解といった言葉で語れるほど劇的なものではない。

それはむしろ、無言の時間と、必要最低限のやり取りによって、少しずつ形を変えていく。

ウォルトは、タオの家の荒れた様子を見過ごせなかった。

壊れた屋根、放置された庭、手入の行き届かない家。

それを言語化することなく、タオに作業を課す。

教えるわけでも、褒めるわけでもない。作業には手も貸さない。

庭の廃木を引き抜き、屋根を直し、慣れない力仕事を黙々と続けるタオを、彼は離れた場所から、無言で見ている。

その真面目さと粘り強さが静かに評価されていく。

不器用でも逃げずにやり遂げるその姿を見て、ウォルトの中に、ある感情が芽生え始める。

その青年を、「本当の大人の男」にしてやろうという想いである。

タオの姉、スーの存在はその空気を軽やかに攪拌する。

快活で物怖じしない彼女は、ウォルトの毒のある言葉を真正面から受け止め、冗談として受け流す。

差別的に聞こえる言葉すら、彼女の前では奇妙なバランスで成立してしまう。

スーは、ウォルトを「扱える」数少ない人物だ。

ウォルトがタオに仕事を紹介する場面は、この関係性が次の段階へ進んだことを静かに示している。

それは親切というより、信頼に近い。

頑固ではあるが、社会と断絶していないウォルトだからこそ持っている人脈を、彼は惜しげもなく差し出す。

言葉で「頑張れ」と言う代わりに、働く場所を与える。

そこには、不器用ながらも確かな父性がにじんでいた。

思えばウォルトは、実の息子たちに対して、こうした関わり方をしてこなかったのだろう。

息子たちは彼を理解しようとせず、ウォルトもまた、歩み寄る術を知らなかった。

だがタオは違う。

彼はウォルトを「変えよう」としない。

ただ隣に立ち、同じ時間を過ごす。

血縁ではないが、価値観を押し付け合わないからこそ、成立した疑似家族のような関係。

ウォルトがこの一家に心を開いた理由は、優しさではなく、むしろ不器用さの一致にあるのかもしれない。

俺が余計なことをしたのか?

ウォルトの前に、再び暴力が姿を現す。

タオを苦しめてきた不良グループの恐ろしさは、その暴力そのものよりも、粘着質の執念にあった。

一度目をつけられたら、忘れ去られることはない。

家の前を何度も通り過ぎ、夜中にクラクションを鳴らし、何も起こらない日でさえ「次」を予感させる。

摘んでも、刈っても、別の場所からまた芽を出す、この街のどこにでも根を張る、質の悪い雑草のような存在だった。

タオの家族を、家を、生活そのものを人質に取ってくる。

頭を下げても、距離を取っても、必ず戻ってくる。

それを誰よりも知っているのが、タオ自身だった。

そしてそれを理解したのが、ウォルトだった。

ある日ウォルトは、不良グループの一人の家を訪れる。

銃をちらつかせ、低い声で脅す。

「二度と、あの家族に近づくな」。

それは、彼が長年信じてきた彼ならではのやり方だった。

恐怖を与え、力で抑え込む。

それで事態は収束することを願った。

だが結果は、逆だった。

不良グループは引き下がるどころか、より陰鬱で残酷な形で報復に出る。

タオの家は襲撃され、そしてスーが、取り返しのつかない被害を受ける。

その事実を知ったとき、ウォルトの中で、何かが決定的に崩れる。

これは敵のせいだけなのか。それとも・・・

自分が余計な介入をしたせいなのか。

「俺のせい?」

その問いは、誰に向けられたものでもない。

自分自身に突きつけられた、初めての疑念だった。

力で守ろうとしたことが、守るべき人間を、より深い地獄へ押しやったのではないか。

彼が生涯信じてきた正義は、ここで完全に効力を失う。

ウォルトの戦争体験が、まるで形を変えて目の前に戻って来たかのような絶望を憶える。

かつてのウォルトなら、迷いは無かっただろう。

再び銃を持って、今度は本当にやってしまったかもしれない。

かつてのイーストウッド、孤高のガンマンなら、何の躊躇なく悪には銃を向けとどめを刺す。

それが正義であり、生きるための方法だった。

暴力は、彼の人生を長く支えてきた。

だが今、ウォルトの前にはタオがいる。

守るべき「次の世代」が、具体的な顔を持って立っている。

彼は気づいてしまった。

このままではタオもまた、自分や不良グループと同じ、暴力にものを言わせる人間になってしまう。

暴力の連鎖の中に、タオを引きずり込んでしまうだけだと。

暴力のやり方しか知らなかった男が、別の選択肢を探し始める瞬間が来た。

不良グループたちへの直接的な対峙は、ウォルト自身の過去と向き合う行為でもあった。

朝鮮戦争で人を何人も殺した記憶。

それを「任務」として片付けてはみるが、それでもトラウマとして彼の心の奥に常に居座る血なまぐさい記憶。

長い間、教会で懺悔をすることも避け、罪と折り合いを付けようともしてこなかった。

それでも、タオと過ごした時間が、彼に一つの答えを与える。

「撃たないこと」。

それこそが、ウォルトに残された、最後の責任なのだ。

銃をぶっ放せ、チンピラカウボーイ

銃を手に取らないと言う選択。

かつての彼が戦場で当たり前のように使った銃=暴力を、自分の手で終わらせる時が来た。

不良グループへの報復を口にするタオは、怒りと恐怖がないまぜになり、浮足立つ。

一緒に復讐しようと結託したように見せかけ、タオを連れ出す。

だが、それは唯一の嘘だった。

ガレージにタオを閉じ込め、ウォルトは鍵をかける。

叫ぶ声を背に、彼は振り向かない。

それは裏切りや拒絶ではなく、保護だった。

戦争で多くを奪い、多くを失った男は知っている。

一度引き金を引いた人間は、もう元の場所には戻れないことを。

タオをそんな人間にさせないための、不器用で、強引で、ウォルトらしい選択だ。

だから彼は、ひとりで行く。

愛犬デイジーは、何とも気の合わなかったタオのおばあちゃんに託す、勝手に。

改めて不良グループと対峙したウォルトは、ゆっくりと一歩ずつ歩み寄る。

若者たちはウォルトに罵声を浴びせ、挑発してくる。

怒りと憎しみを全て自分に向けさせるその姿は、勇敢というより、人生を引き受け切った男の静けさだった。

ウォルトは決して暴力的な男ではない。

ただ戦争という「暴力の世界」を生き延びてしまった男だ。

戦場で多くの人を殺した。でもそれを誇りになどこれっぽちも思ってなくて、むしろ悔恨と沈黙として抱え続けている。

「暴力が何をもたらすか」、それを誰よりも心の奥深くに刻み込んいる。

引き金は引かない。

ウォルトは、不良グループの前に立つと、ゆっくりと内ポケットに手を入れる。

「銃を抜く動作」に見えるように。彼自身も、それを分かってやっている。

次の瞬間、銃声が無慈悲に響き渡る。

ウォルトの体は、不良グループどもが構えた何丁もの機関銃やマシンガンによって撃ち抜かれる。

かつては敵を、常に一発の銃で仕留めてきたイーストウッドが、蜂の巣状態にされ、無残に崩れ落ちる。

そしてそんな彼の手にあったのは、銃ではなく、第一騎兵師団の紋章が描かれた、古いライターだった。

それは、彼が若き日に属していた場所、

多くを奪い、そして奪われた戦争の記憶そのものだ。

ウォルトは最後の瞬間まで、その過去を肌身離さず持っていた。

それを今、銃の替わりに使った。

暴力を知り尽くし、それが何であるか誰よりも理解した男が、

暴力を終わらせるために選択した行動。

その選択は、英雄的というよりも、

あまりに人間臭かった。

駆け付ける警察。

不良グループは現行犯で逮捕され、

終わらないと思われた暴力は、ようやくここで行き止まりを迎えた。

ウォルトの葬儀。

モン族の一家は厳かな民族衣装で参列し、

実の息子たちよりもウォルトという人間を正確に理解し、一層悲しんでいるように見える。

神父は語る。

「彼から、生と死が何かを教わった。」

ウォルトは懺悔を拒み続け、

神父の前で最期の最期にだけ、自らの過去と向き合った。

遺言が読み上げられる。

「家屋は妻の望みとして協会に委ねる。」

息子や孫たちがざわめき、

「グラントリノは・・・」

孫娘が、これは私のモノよと言わんばかりに、目をぎらつかせるが、

「マイフレンド、タオに譲渡する。」

条件は、

「豆食いメキシコ人のようにルーフを切らず、

クズ白人のようにペンキで車体に炎など描かぬこと、

後部にカマっぽいスポイラーを付けぬこと。」

何ともウォルトらしい言い回しで、タオの顔には笑みがこぼれる。

この言葉は、つまりは「他人に敬意を払い、自分の人生を誠実に生きろ」

という、ウォルトからの力強く優しい最後のメッセージに思えた。

譲渡したグラントリノは「遺産」というより、

ウォルトの「遺志」だった。

ラストシーン。

タオが湖岸の道路(レイク・ショア・ロード)をグラントリノで走る。

助手席には、ウォルトの愛犬デイジーが、静かに前を見つめている。

タオは、ウォルトの愛車グラントリノだけでなく、

愛犬デイジーも受け継いだ。

これはもう、ウォルト・コワルスキー夫妻をまとめて引き受けたようなものだ。

エンディングテーマが流れる。

イーストウッド本人がしゃがれ声で歌う「Gran Torino」。

その声が、胸に沁みる。

そしてこの瞬間、思ってしまう。

・・・これで本当に、イーストウッドは引退してしまうのではないか、と。

そう思わせてしまうのは、彼のしゃがれ声が思いのほか細く、弱々しく、

そして、まるでひとつの伝説に幕を引くような、神秘性を含むものだったから。

若き日の鋭さも、中年期の渋さも、

老境に至ってなお放たれる存在感も、

全てをこの一本に置いて、去っていくのではないか、と。

悲しい。とにかく悲しみがあふれてくる。

でも、不思議と清々しい。

それがまた、どうしようもなく悲しい・・・。

『グラン・トリノ』は、

撃たないイーストウッドの物語であるのと同時に、

鑑賞者が彼を見送るための映画だったのかもしれない。

※当ブログに掲載している映画関連の画像(ポスター・スチール写真等)は、各作品の紹介および批評を目的とし、著作権法第32条に基づく「引用」の範囲で使用しております。著作権および肖像権は製作会社・配給会社に帰属しています。画像の使用に問題がある場合は、速やかに対応いたしますので、ご連絡ください。